Il Museo del Paesaggio Sonoro a Riva presso Chieri

di Federico Carle

Buon compleanno Museo del paesaggio sonoro! Sono passati cinque anni da quel giugno del 2011 quando a Riva presso Chieri, piccolo paese a venti chilometri da Torino, venne aperto nella centralissima residenza marchionale seicentesca di Palazzo Grosso un museo sui generis che non raccoglieva quadri, gioielli o sculture, ma suoni. Suoni della memoria, suoni che non c’erano più.

Buon compleanno Museo del paesaggio sonoro! Sono passati cinque anni da quel giugno del 2011 quando a Riva presso Chieri, piccolo paese a venti chilometri da Torino, venne aperto nella centralissima residenza marchionale seicentesca di Palazzo Grosso un museo sui generis che non raccoglieva quadri, gioielli o sculture, ma suoni. Suoni della memoria, suoni che non c’erano più.

L’ideatore del progetto si chiama Domenico Torta, un musicista ma anche un professore alla John Keating de L’Attimo fuggente che è stato in grado di salire in piedi sopra la cattedra per riascoltare un mondo contadino apparentemente fatto di poco e per trovare una miniera d’oro, fatta di “letame da cui nascono i fiori”. Torta ci ha fatto da cicerone per una visita guidata speciale con alcuni amici musicisti e studiosi; ecco cosa ci ha raccontato.

Perché un Museo del paesaggio sonoro proprio a Riva presso Chieri?

“Questo è un paese di campagna, tant’è che una delle manifestazioni più importanti in calendario è la Fiera zootecnica, con la festa di Sant’Albano nostro santo patrono, che ha come simbolo un carro di legno. Siamo una terra agricola, di allevamento e di… letame (ride, ndr)! Non abbiamo niente, né aedi né fini dicitori e la vicinanza con Torino ci ha sempre fatti stare un po’ nell’ombra. Tuttavia mi sono reso conto, in quarant’anni di ricerche, che noi avevamo tutto: i suoni. I suoni del passato che sono i suoni dell’umanità!”

Ci spieghi meglio…

Ci spieghi meglio…

“La lettura è semplice. Ho voluto creare un qualcosa che fosse ovunque, ma che allo stesso tempo fosse unico. Cercavo i suoni dei miei nonni e ho trovato i suoni del mondo intero; non sono un nostalgico, piuttosto direi che sono un curioso che ha prodotto uno scavo archeologico. Un carotaggio nel mondo dei suoni del mio paese. La sorpresa? Ho scoperto che tutti i suoni sono uguali e cioè che anche i richiami, i rudimentali strumenti musicali di un tempo hanno un’origine comune in tutto il globo. In una parola, sono ancestrali. In questo senso ho trovato l’umanità intera…”.

Quindi più che un museo “originale”, si potrebbe dire “originario”?

“Proprio così. E non lo dico solo io, ma anche l’Università di Torino. Febo Guizzi, compianto direttore del Dipartimento di Etnomusicologia prematuramente scomparso l’anno scorso, ci ha dato una grossa mano nel catalogare tutti i suoni e gli strumenti che abbiamo raccolto. È un viaggio antropologico, con rigore scientifico, con una sistematicità che ci rende unici in Italia e forse in Europa, ma i suoni invece – ripeto – sono gli stessi nell’intero pianeta”.

Ci faccia degli esempi.

Ci faccia degli esempi.

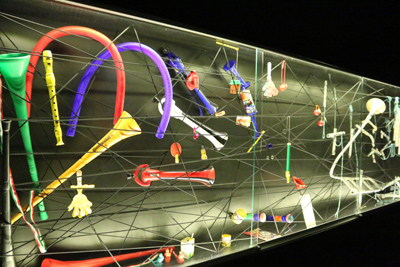

“Ecco, questo strumento in particolare. Noi lo chiamiamo in piemontese Zun zun o Zun zun che fa il trön (il tuono)perché imita il temporale: è una corda alla cui estremità veniva legato un pezzo di legno piatto a forma di rombo che ciascuno decorava secondo varie usanze. Impugnandolo e facendolo ruotare nell’aria produceva quel rumore tipico. Beh, è uno strumento ancestrale perché anche i popoli aborigeni australiani lo utilizzavano, e lo chiamavano Toro ruggente. In Europa veniva detto Rombo di tuono. La parola “rombo” è di origine greca: molti sostengono, e Febo Guizzi era uno di questi, che sia stato lo strumento – antichissimo – ad aver dato il nome alla figura geometrica e non il contrario. Un altro esempio? I crotali: sono nacchere d’osso o di materiale sonante che già gli egizi conoscevano. È lo strumento musicale ad aver dato il nome al serpente, e non il contrario come molti credono. Crotalo, etimologicamente, significa proprio nacchera ed era diffuso anche qui: bastavano dei gusci di noce, degli ossi, dei cucchiai per suonare… ed essere felici. Ancora questo: sapete qual è lo strumento a corda più antico della storia? L’arco! L’arco sonoro e non quello da caccia. Anche in questo caso, il primo è evoluzione del secondo. Inizialmente è nata la musica e poi la guerra (sorride). La prova è una popolazione dell’Amazzonia, tutt’ora esistente: hanno l’arco sonoro, con cui producono bellissime melodie, ma non conoscono l’arco da caccia. Mai usato. Per procurarsi il cibo utilizzano armi bianche, e anche qualche fucile ormai, ma l’arco da caccia proprio no!”

Il Museo del Paesaggio Sonoro non raccoglie cose preziose si per sé, ma monumenti. Ci sono infatti generalmente due tipi di musei: quelli che conservano oggetti di grande valore (quadri, gioielli, sculture…) e quelli che conservano prodotti d’uso comune, dal valore intrinseco quasi nullo, ma che se inseriti nel contesto museale assumono un valore inestimabile. Perché sono monumenti, appunto, anzi lo diventano: sono cioè un monito, “fanno ricordare” (letteralmente) il passato, lo tengono a galla. E niente vale di più della nostra memoria, delle origini e delle nostre radici. Di noi stessi. Una di queste storie del passato che il museo racconta è quella dell’Instrumentum api; spiega Torta: “Il museo è anche un modo per ribadire quanto fosse importante l’oralità, il paesaggio sonoro, che è diverso dal paesaggio musicale. La musica nasce molto dopo, come organizzazione di suoni. Essi sono invece un prodotto che nasce con l’uomo, sempre presente: fatto di magia, di divertimento, di superstizione, di mistero e credenze popolari anche. Instrumentum api è un libro scritto da un monaco dottissimo che cerca di dare una spiegazione alla sciamatura delle api. Perché, si chiede, le api spesso si arrestano quando viene battuto un colpo su una lastra di latta? Perché quel rumore simula il tuono e l’arrivo del temporale, si risponde. Allora, impaurite dalla pioggia in arrivo, rimangono nelle arnie e non sciamano via. Con questo sistema i nostri antenati fermavano le proprie api. Oggi sappiamo che tutto ciò non è vero: le api odono solo gli ultrasuoni, e quindi sono sorde al rumore di una lastra di latta percossa! Tuttavia c’era la magia di dire al mondo: “Io ho battuto, mi avete sentito? Queste sono le mie api!”. Un modo per dire al vicino di casa: “Attenzione che quello sciame se viene da te dovrà essermi restituito”. Insomma, erano tempi in cui l’oralità e il suono erano legge: “Mio nonno ha detto a tuo nonno che da questa strada potevamo passare, che potevamo usare quel pezzo di campo là…”. Stop. Bastavano una stretta di mano, un’intesa a parole ed era tutto regolato e a posto. Non solo. L’oralità era anche al centro anche del divertimento e delle feste di paese. C’erano i Torototela, ovvero dei trovatori che andavano in giro con uno strumento fatto di un arco rudimentale monocordo e una vescica di maiale tesa che fungeva da cassa di risonanza. Lo strumento ha dato il nome al personaggio, che è anche diventato una maschera del carnevale piemontese, antonomasia dell’arte di strada”.

Il Museo del Paesaggio Sonoro non raccoglie cose preziose si per sé, ma monumenti. Ci sono infatti generalmente due tipi di musei: quelli che conservano oggetti di grande valore (quadri, gioielli, sculture…) e quelli che conservano prodotti d’uso comune, dal valore intrinseco quasi nullo, ma che se inseriti nel contesto museale assumono un valore inestimabile. Perché sono monumenti, appunto, anzi lo diventano: sono cioè un monito, “fanno ricordare” (letteralmente) il passato, lo tengono a galla. E niente vale di più della nostra memoria, delle origini e delle nostre radici. Di noi stessi. Una di queste storie del passato che il museo racconta è quella dell’Instrumentum api; spiega Torta: “Il museo è anche un modo per ribadire quanto fosse importante l’oralità, il paesaggio sonoro, che è diverso dal paesaggio musicale. La musica nasce molto dopo, come organizzazione di suoni. Essi sono invece un prodotto che nasce con l’uomo, sempre presente: fatto di magia, di divertimento, di superstizione, di mistero e credenze popolari anche. Instrumentum api è un libro scritto da un monaco dottissimo che cerca di dare una spiegazione alla sciamatura delle api. Perché, si chiede, le api spesso si arrestano quando viene battuto un colpo su una lastra di latta? Perché quel rumore simula il tuono e l’arrivo del temporale, si risponde. Allora, impaurite dalla pioggia in arrivo, rimangono nelle arnie e non sciamano via. Con questo sistema i nostri antenati fermavano le proprie api. Oggi sappiamo che tutto ciò non è vero: le api odono solo gli ultrasuoni, e quindi sono sorde al rumore di una lastra di latta percossa! Tuttavia c’era la magia di dire al mondo: “Io ho battuto, mi avete sentito? Queste sono le mie api!”. Un modo per dire al vicino di casa: “Attenzione che quello sciame se viene da te dovrà essermi restituito”. Insomma, erano tempi in cui l’oralità e il suono erano legge: “Mio nonno ha detto a tuo nonno che da questa strada potevamo passare, che potevamo usare quel pezzo di campo là…”. Stop. Bastavano una stretta di mano, un’intesa a parole ed era tutto regolato e a posto. Non solo. L’oralità era anche al centro anche del divertimento e delle feste di paese. C’erano i Torototela, ovvero dei trovatori che andavano in giro con uno strumento fatto di un arco rudimentale monocordo e una vescica di maiale tesa che fungeva da cassa di risonanza. Lo strumento ha dato il nome al personaggio, che è anche diventato una maschera del carnevale piemontese, antonomasia dell’arte di strada”.

Una cultura che aveva, ovviamente, forti connotazioni religiose; allora quali sono i legami dei suoni con le tradizioni cristiane?

Una cultura che aveva, ovviamente, forti connotazioni religiose; allora quali sono i legami dei suoni con le tradizioni cristiane?

“Nel museo una sezione è dedicata alle campane. Nell’atrio del palazzo c’è uno sberleffo, si potrebbe dire, che ho voluto per i ragazzi delle scuole: un campanile che non c’è. Abbiamo ricreato con dei tubi da cantiere delle campane! Decontestualizzare le campane ci aiuta a capire quanto fossero importanti i loro messaggi, che scandivano la giornata dei nostri avi. C’è un funerale, un matrimonio, la messa grande, è domenica, sono le tre… Codici diversi per ciascun messaggio da lanciare. La comunicazione un tempo avveniva attraverso i suoni, in aria e per tutti”.

Ci sono altri esempi?

“Le raganelle, che erano tipici strumenti popolari usati a Pasqua per far baccano e annunciare la risurrezione, oggi si usano allo stadio. Sono quegli arnesi fatti di legno con una piccola asta che ruota a novanta gradi su un corpo, muovendola col polso; l’asta è montana su un ingranaggio meccanico che girando fa un rumore metallico infernale. Che poi sono le stesse usanze preistoriche e archetipiche che celebravano la Festa del sole o simili, con utensili rumorosi e ben auguranti, prodromi dei petardi!”.

Insomma una cultura che è stratificazione… “Assolutamente. L’uomo non inventa ma scopre, si potrebbe dire”, e mostra un corno di capra orobica. “Questo corno, tagliato alla base, diventa uno strumento musicale, e così fa una conchiglia. Se ci soffio dentro riproduco il suono dei clacson segnalatori delle navi: Tuuuuu Tuuuu. Ma la conchiglia esiste da milioni anni; le navi moderne hanno copiato dagli antichi navigatori che usavano corna e conchiglie per farsi riconoscere in mare. Questo significa che è davvero un suono primitivo! Ecco la grandezza di questo museo”.

Insomma una cultura che è stratificazione… “Assolutamente. L’uomo non inventa ma scopre, si potrebbe dire”, e mostra un corno di capra orobica. “Questo corno, tagliato alla base, diventa uno strumento musicale, e così fa una conchiglia. Se ci soffio dentro riproduco il suono dei clacson segnalatori delle navi: Tuuuuu Tuuuu. Ma la conchiglia esiste da milioni anni; le navi moderne hanno copiato dagli antichi navigatori che usavano corna e conchiglie per farsi riconoscere in mare. Questo significa che è davvero un suono primitivo! Ecco la grandezza di questo museo”.

Uno degli ospiti interviene: è il professor Sergio Gilardino, già docente di Letteratura comparata in Canada: “Centomila anni fa l’uomo non produceva parole ma suoni. All’inizio della nostra storia c’erano i suoni; molto dopo vennero i semantemi e i morfemi, le prime parole. E quando questo accadde nacquero le prime guerre! Ecco allora che il suono è in grado di ristabilire quella pace tra i popoli di cui avremmo tanto bisogno. Perché è universale e soprattutto non travisabile. La parola scorre e il suono rimane, proprio come questo museo”.

Il Museo del paesaggio sonoro è in piazza Parrocchia 4, a Riva presso Chieri. È aperto la domenica dalle 15 alle 19. L’ingresso costa 6 euro ed è inserito nel circuito Abbonamento Musei del Piemonte. Buona visita!